Sábado, 26 de julho de 2025

Censura à criação musical foi dramática. Mas, em paralelo, regime quis modernizar indústria fonográfica com farto incentivo fiscal. Isso permitiu às gravadoras sofisticar sua produção, inclusive com músicos críticos. Mas houve um preço…

OUTRASPALAVRAS História e Memória

Publicado originariamente no OutrasPalavras em 25/07/2025 às 18:17

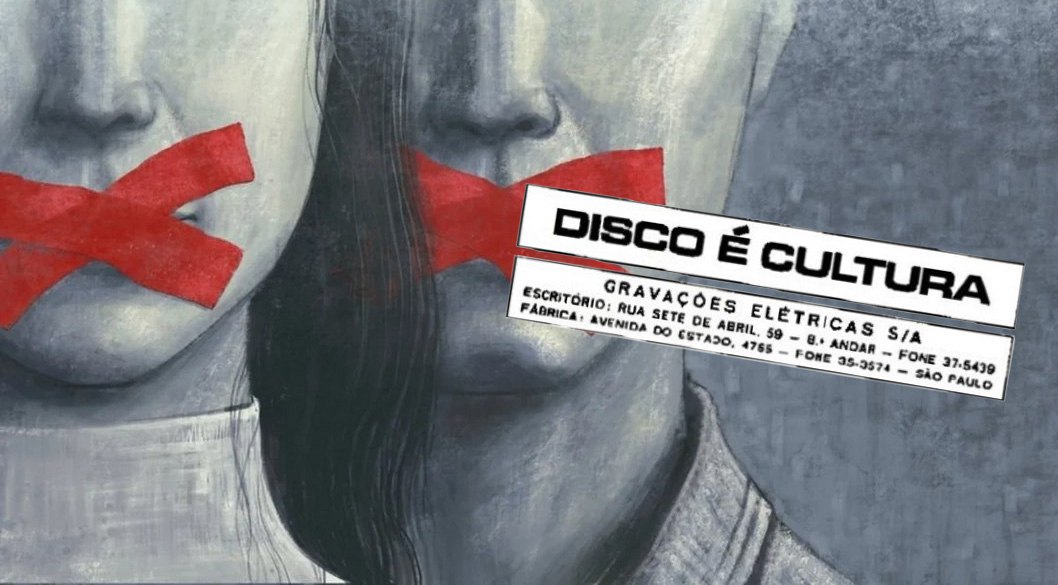

Foto: Montagem a partir de imagem do Shutterstock

Por Ricardo Queiroz Pinheiro, na coluna Outras Canções

Introdução

A produção musical brasileira nos anos 1970 se deu sob uma engrenagem em que censura, mercado e Estado operavam em aliança. Gravadoras multinacionais, seus corpos técnicos e executivos, produtores e artistas agiam dentro de um padrão regulado por incentivos fiscais, critérios comerciais e vigilância ideológica. Havia margem de ação — e ela foi usada. Nem sempre contra o regime, muitas vezes com ele. A agência existiu, mas seu exercício estava condicionado por interesses que intervieram na criação musical e, não raro, ditavam as regras.

A produção musical foi financiada, aprovada e lançada dentro de parâmetros definidos por múltiplos filtros. O que chegou ao público já carregava, embutido, o crivo do regime e do mercado. Este texto parte da constatação de que a censura, embora violenta, não funcionava como um bloco uniforme e indiscriminado. Ela também foi incorporada à engrenagem produtiva como uma variável gerenciável. Isso não torna o sistema admirável — apenas mais complexo. A produção musical circulou porque aprendeu a conviver com a contenção e a exceção. A indústria não se limitou a cumprir ordens; operou dentro das margens disponíveis, às vezes estreitas, às vezes oportunas.

Ao analisar o arranjo que viria a ser popularmente associado ao selo Disco é Cultura (referente ao incentivo fiscal dos anos 1970), — que aqui vou denominar Lei Disco é Cultura para facilitar — é possível perceber como esse arranjo se consolidou. O incentivo fiscal, a reorganização empresarial do setor fonográfico e os mecanismos de censura não se excluíam — operavam em confluência.

Quando um problema fiscal virou política cultural

A Lei Disco é Cultura emergiu de um arranjo técnico-político que combinou interesses da indústria fonográfica com as diretrizes econômicas do regime militar. Não foi formulada como política cultural no sentido pleno, mas seus efeitos ultrapassaram os cálculos contábeis que lhe deram origem. Em meio ao ciclo de reformas estruturais conduzidas pelo governo militar a partir de 1964, a indústria do disco se viu diante de um obstáculo inesperado: a mudança no sistema tributário aumentaria consideravelmente seus custos de operação.

Em 1965, o regime substituiu o antigo Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC) pelo ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), e os discos passaram a ser taxados como mercadorias comuns. O problema, para as gravadoras, era que seus principais insumos — como direitos autorais, cachês de artistas e gastos com promoção — não eram abatíveis, o que inflava a base de cálculo do imposto. Isso tornava cada lançamento nacional uma operação de alto risco financeiro.

A ABPD (Associação Brasileira dos Produtores de Discos), criada em 1958, atuou então como agente político central. Comandada por executivos experientes e bem articulados junto ao Ministério da Fazenda, propôs uma fórmula inédita: permitir que os valores pagos a autores e artistas nacionais fossem deduzidos do ICM. A proposta visava reduzir a carga tributária e, ao mesmo tempo, estimular a produção nacional — ainda que o estímulo estivesse subordinado à lógica do mercado e aos critérios das próprias gravadoras.

O mecanismo, regulamentado em 1969, permitia que os custos com direitos autorais e artísticos gerassem créditos tributários. Esses créditos podiam ser abatidos do valor a pagar em impostos. Não era o Estado financiando diretamente a cultura, mas abrindo mão de receita em troca de dinamismo econômico — e, de quebra, controle simbólico. A política fiscal cumpria dois objetivos: fortalecia uma indústria estratégica e mantinha suas engrenagens ajustadas às exigências do regime.

Com o tempo, o modelo se consolidou. O número de lançamentos cresceu, os contratos artísticos se tornaram mais competitivos, e a sofisticação técnica das gravações aumentou. Gravadoras multinacionais ampliaram seus catálogos e passaram a incorporar projetos de maior risco simbólico — amparadas por um incentivo que transformava ousadia calculada em ganho tributário. A Lei Disco é Cultura, sem nunca ter sido apresentada como política cultural oficial, inaugurou um modelo informal de fomento. E como todo modelo informal, era também assimétrico, seletivo e ajustado à correlação de forças daquele tempo.

O que se gravava quando disco virou cultura

A reorganização tributária e a criação do incentivo fiscal não ocorreram em um vácuo. Elas acompanharam — e em certa medida aceleraram — a transformação da própria indústria fonográfica brasileira. Nos anos finais da década de 1960 e início dos anos 1970, o setor apresentava uma paisagem segmentada, mas cada vez mais racionalizada. Samba-canção, bolero e música romântica — que haviam sustentado o mercado nos anos anteriores — ainda vendiam bem, com nomes como Nelson Gonçalves, Ângela Maria e Agnaldo Timóteo. Mas um novo eixo de prestígio começava a se formar.

A Jovem Guarda já dava sinais de esgotamento, o rock nacional ainda era periférico, e o foco das grandes gravadoras passou a se concentrar na chamada “música de prestígio” — a nova MPB. Era esse o produto que unia retorno financeiro, chancela estética e valor simbólico. Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Milton Nascimento, Nara Leão e Gal Costa passaram a ser tratados como investimentos estratégicos. Mesmo que nem sempre liderassem as listas de vendas, seus discos conferiam status à gravadora, sinalizavam sofisticação à crítica e consolidavam a identidade sonora urbana de um novo Brasil moderno.

O incentivo fiscal não só facilitou esses investimentos como ampliou o escopo das apostas. Discos com orquestra, repertórios autorais, arranjos complexos e longos períodos de estúdio passaram a ser viáveis financeiramente. A lógica do ICM permitia ousar — desde que houvesse compensação contábil no conjunto do catálogo. Com isso, abriu-se espaço para álbuns instrumentais, experimentações sonoras, projetos conceituais. A produção fonográfica ganhou corpo, ambição e complexidade. O mercado absorvia o risco, o Estado não interferia diretamente e a gravadora operava como curadora informal do possível.

Mas havia também uma engrenagem silenciosa em curso. As gravadoras multinacionais — Philips/Polygram, CBS, RCA, EMI-Odeon — mantinham lançamentos internacionais regulares, muitos deles com custo simbólico por pertencerem ao mesmo grupo global. Esses discos, embora não gerassem benefício fiscal direto, impulsionavam o faturamento geral das empresas e, com isso, ampliavam sua margem de manobra. O crédito tributário gerado pelos álbuns nacionais permitia atrair artistas disputados, bancar campanhas promocionais robustas e até adquirir selos menores. A concorrência com gravadoras brasileiras, como Continental e Copacabana, tornava-se desigual. O incentivo, na prática, reforçou uma lógica de concentração: as majors cresceram, expandiram seu domínio e passaram a centralizar as apostas estéticas do período.

Os arquitetos da engrenagem: técnicos, ministros, empresários

A Lei Disco é Cultura não surgiu de uma diretriz cultural do regime, nem de uma demanda espontânea do mercado. Ela resultou de articulações técnicas e políticas protagonizadas por figuras estrategicamente posicionadas: burocratas, economistas, executivos e empresários que souberam transformar um impasse fiscal em um modelo funcional de incentivo — ajustado aos interesses das gravadoras e às metas do governo. O que unia essas figuras era a capacidade de operar dentro das margens do regime sem tensionar suas estruturas. Nenhuma delas foi marginal ou rebelde. Foram operadores do sistema — e moldaram sua engrenagem a partir de dentro.

Emílio Vitale, diretor-executivo da ABPD, foi o arquiteto técnico da proposta. Percebendo que o novo ICM elevaria os custos das gravadoras, formulou a dedução dos direitos autorais pagos a artistas nacionais como compensação tributária. Foi dele a equação que converteu imposto em crédito, e crédito em estratégia de fomento — ainda que seletivo. Sua atuação foi precisa, silenciosa e decisiva.

Delfim Netto, então ministro da Fazenda, ofereceu o respaldo político. Defensor de um modelo de crescimento com forte articulação entre capital externo e coordenação estatal, viu na proposta uma forma de estimular o consumo cultural interno sem abrir mão do controle central. Ao aprovar a inclusão do disco no Decreto-Lei 406, selou a aliança entre o regime e o setor fonográfico.

João Carlos Muller Chaves, também pela ABPD, operacionalizou o sistema. Criou o “Registro da Censura”, um mecanismo informal de submissão prévia das letras, pensado para evitar prejuízos com obras vetadas após gravadas. Tornou-se o elo entre as gravadoras e os órgãos de controle do regime — e, nesse lugar, redesenhou silenciosamente os limites do que podia ou não circular.

O francês André Midani, à frente da Philips/Polygram, foi quem melhor percebeu o potencial simbólico e comercial do arranjo. Investiu em artistas de prestígio, estruturou o catálogo com critério estético e organizou a produção musical como projeto empresarial. Sua visão ajudou a estabelecer o que, mais tarde, se consagraria como “era de ouro” da MPB — sustentada por um modelo que convertia risco artístico em segurança tributária.

Esse modelo, no entanto, não se firmou apenas com engenharia contábil e apoio institucional. Foi nas decisões cotidianas de produtores, arranjadores e diretores artísticos que o incentivo ganhou forma concreta. Atores da linha de frente da indústria — alguns comprometidos com a experimentação, outros com a viabilidade — traduziram os limites e as possibilidades do sistema em sons, contratos, escolhas de repertório e negociações estéticas. São eles o foco do próximo bloco.

Entre margens e estúdios: os bastidores da criação

Se a engenharia fiscal e institucional da Lei Disco é Cultura definiu as condições gerais da produção, foram os produtores musicais, diretores artísticos, técnicos de estúdio e artistas que deram forma concreta a esse arranjo. A política tributária criou espaço. Mas quem ocupou esse espaço — com decisões sobre repertório, arranjo, orçamento, sonoridade e negociação estética — foram os que lidavam diretamente com a criação e seus limites. O estúdio virou campo tático. Ali se decidia o que era possível.

Produtores como Marco Mazzola (Philips), Paulinho Tapajós, Rildo Hora, Milton Miranda (Odeon) e Pelão (Eldorado) foram personagens centrais na linha de frente do novo modelo fonográfico. Comandavam gravações, contratavam músicos e arranjadores, definiam repertórios, organizavam sessões. Muitos também tratavam com os censores. Eram, ao mesmo tempo, curadores, gestores e escudos. E agora contavam com um novo tipo de capital: o incentivo fiscal, que ampliava suas margens de decisão.

Esse crédito permitia o que antes era exceção: sessões longas, estúdios de ponta, orquestrações elaboradas, músicos contratados com folga orçamentária, projetos que extrapolavam o modelo da canção radiofônica curta. O disco brasileiro dos anos 1970 adquiriu uma sofisticação técnica notável — com texturas, silêncios, arquiteturas sonoras que seriam impensáveis sem o suporte fiscal que dava lastro a essas apostas. O incentivo não comprava liberdade total, mas permitia expansão estética dentro de um perímetro controlado.

Do lado dos artistas, essa estrutura exigia escolhas. A margem de risco cresceu, mas o crivo continuava lá — e era preciso antecipá-lo. Alguns compunham já pensando nos censores, outros desenvolviam táticas de ambiguidade. Chico Buarque transformou a alegoria em método; artistas como Edu Lobo ou Ivan Lins investiram em arranjos sofisticados que deslocavam o sentido da letra para o plano da textura musical. Já nomes como Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal ou Tom Jobim recorreram ao instrumental como estratégia de autonomia — sem letra, sem veto.

Mas mesmo esses gestos estavam no limite do sistema. Eram escolhas possíveis dentro de uma arquitetura já condicionada. A censura além de vetar, induzia formas. E o incentivo fiscal, ao aliviar os riscos econômicos, ajudava a disciplinar a produção em torno do que era viável, do que era defendível diante das diretorias e das metas de rentabilidade.

Esse processo não deve ser lido como mera domesticação. Em muitos casos, houve inteligência estética e precisão política no modo como produtores e artistas operaram essas brechas. A contenção virou elemento formal. O silêncio se tornou linguagem. A ambiguidade, tática. A beleza, ali, era menos resistência do que gestão do possível.

A convivência pactuada com a censura

Durante a vigência da Lei Disco é Cultura, a censura passou a operar de modo previsível no cotidiano da indústria fonográfica. Em vez de aparecer de forma esporádica ou desordenada, ela foi incorporada aos procedimentos produtivos como uma etapa a ser considerada desde o planejamento. Para as gravadoras, o veto de um disco após a finalização representava um prejuízo significativo — sobretudo quando a produção havia sido financiada com base nos créditos fiscais do ICM. Diante desse cenário, estruturou-se um sistema informal que permitia o envio prévio das letras para análise, antecipando a resposta dos órgãos de controle antes mesmo do início das gravações.

A ABPD, sob coordenação de João Carlos Muller Chaves, implementou um sistema informal de envio prévio das letras à Divisão de Censura Federal. Esse procedimento, conhecido como “Registro da Censura”, permitia que as gravadoras soubessem de antemão o que poderia ou não ser gravado. Na prática, significava a institucionalização da autocensura, agora com protocolo técnico. A censura deixava de ser um fator aleatório e passava a operar como etapa burocrática — discreta, previsível, organizável.

A previsibilidade trazida por esse sistema permitia que a cadeia produtiva do disco continuasse em marcha. Com os pareceres antecipados, os cronogramas de estúdio podiam ser cumpridos, os lançamentos organizados com antecedência e os investimentos planejados com menor risco. A censura passou a fazer parte do fluxo de trabalho, integrada aos cálculos e à rotina das decisões. Seu impacto não desapareceu, mas foi administrado como uma etapa adicional do processo.

O funcionamento regular do sistema não elimina seus efeitos sobre o conteúdo. A censura, ao se tornar previsível, passou a moldar o que podia ser gravado, o que se evitava dizer, o que se decidia omitir. Não era só o medo que movia os cortes, mas o cálculo. Muitos artistas escreviam já considerando o que seria vetado. Produtores ajustavam letras, suavizavam imagens, buscavam fórmulas que pudessem passar. A lógica era pragmática: manter a engrenagem funcionando. O que circulou foi o que coube nesse filtro. O que não entrou nele se perdeu antes de existir.

A indústria, nesse ponto, não desafiou o regime. Firmou com ele um pacto tácito: estabilidade em troca de contenção. O setor ganhou previsibilidade, os artistas seguiram gravando, a aparência de vitalidade cultural foi mantida. Mas o custo desse acordo foi alto. Custou dissenso, custou desvio, custou radicalidade. A censura não interrompeu a produção musical — mas tornou-se uma de suas camadas. Fez parte do arranjo que permitiu que a cultura circulasse sob vigilância, comedida, editada.

Disputas simbólicas e o selo ‘Disco é Cultura’

Se, por um lado, a engrenagem da Lei Disco é Cultura permitiu o florescimento de uma produção musical sofisticada, por outro ela também promoveu disputas simbólicas sobre o sentido do termo “cultura”. Um dos pontos mais visíveis desse embate foi o uso — e o abuso — do selo “Disco é Cultura”, que passou a estampar capas de álbuns dos mais variados estilos e procedências. Criado como exigência técnica para viabilizar o benefício fiscal, o selo se tornou, rapidamente, uma ferramenta de marketing. Sua aplicação, muitas vezes automática, atravessava fronteiras estéticas e funcionava como chancela simbólica da indústria.

Foi nesse ponto que a crítica especializada reagiu. Jornalistas como José Ramos Tinhorão, Ana Maria Baiana e Roberto Moura chamaram a atenção para a banalização do selo. Tinhorão, ancorado em sua crítica histórica e nacionalista da música brasileira, via com ironia sua presença em discos comerciais ou de matriz estrangeira. Defendia seu uso em projetos de resgate da cultura popular e denunciava sua aplicação mercadológica. Moura e Baiana, com abordagens distintas, também apontavam o risco de que o selo servisse apenas para disfarçar a lógica do lucro com uma aparência de legitimidade institucional. Era a cultura sendo vendida como carimbo — uma embalagem simbólica para produtos que nem sempre sustentavam o título.

Mas é preciso cuidado aqui: essas críticas, embora pertinentes, nem sempre escapavam de uma hierarquização implícita da produção musical. Havia, em muitos discursos da época, certo desconforto com formas mais populares ou comerciais de expressão — não apenas por sua inserção no mercado, mas pelo tipo de sensibilidade que carregavam. O embate não era simplesmente entre “alta” e “baixa” cultura, mas entre o que era aceito como expressão cultural legítima e o que era tratado como derivativo, imitativo, “popularesco”. A crítica, mesmo a mais sofisticada, também operava distinções simbólicas.

O selo, assim, tornou-se campo de disputa. Para as gravadoras, era uma formalidade contábil transformada em marketing. Para a crítica, um signo esvaziado, cooptado pelo mercado. Para o Estado, um dispositivo que legitimava sua política de incentivo e, de quebra, produzia valor simbólico alinhado aos seus interesses. E para o público, um enigma: “cultura”, afinal, era o quê? Estava no conteúdo do disco, na chancela oficial, no prestígio da gravadora, na intenção do artista ou no jogo de aparências que envolvia tudo isso?

Entre o grito e o silêncio: estética, contenção e tática

A produção musical dos anos 1970 continuou, mas carregava as marcas do ambiente em que foi feita. O que chegou ao público passou por filtros, por negociações, por escolhas feitas com base no que seria possível lançar. A criação não desapareceu, mas precisou se ajustar. Houve contenção, e ela entrou na forma. O modo de compor, de arranjar, de escrever — tudo passou a levar em conta o limite. E esse limite muitas vezes fez disso um traço formal.

Com o tempo, a adaptação à censura passou a interferir diretamente nas escolhas formais. Letras foram escritas já considerando o que poderia ser vetado. Arranjos ganharam peso como forma de deslocar o sentido das composições. As pausas, os silêncios e os elementos instrumentais passaram a ter função tática. Não se tratava de embelezar, mas de garantir que a música chegasse ao disco sem ser barrada. A estética do período incorporou esse cálculo. O que parecia invenção era, muitas vezes, resultado de restrição. O processo criativo foi moldado por antecipações, revisões e decisões tomadas sob vigilância.

A censura, convertida em variável previsível, exigia tática. Alguns enfrentaram: testaram os limites, bateram de frente, perderam canções. Outros contornaram: escreveram com duplo sentido, investiram no arranjo, deslocaram o foco. Não há uma única forma de reagir. Mas há um traço comum: a criação foi feita sob vigilância — e isso a marcou.

É importante reconhecer que, mesmo nesse ambiente hostil, surgiram obras potentes, complexas, afetivas. Mas isso não legitima a censura. A censura não é musa, nem preceptora. O que ela impõe é sempre uma subtração, um veto. Mesmo quando não impede, distorce. Mesmo quando não cala, intervém. E o que não foi dito, o que não foi gravado, o que sequer chegou a existir — esse saldo negativo é irrecuperável.

Mais do que o registro de uma época, a música brasileira dos anos 1970 carrega em si a tensão entre liberdade e vigilância. Carrega os arranjos feitos para passar, os versos escritos para escapar, os discos produzidos para não serem vetados. Entre o grito rasgado de Carcará e os silêncios estruturais de Egberto Gismonti, construiu-se uma estética permeada por escolhas condicionadas. Nem heroicas, nem submissas — apenas possíveis.

Considerações finais

A Lei Disco é Cultura não foi apenas um dispositivo fiscal saído da cabeça de um tecnocrata. Foi uma engrenagem que articulou cultura, mercado e regime. A censura, o incentivo e a estrutura empresarial se combinaram para gerar um modelo de produção musical sofisticado, condicionado e desigual. O que foi gravado, promovido e consumido nesse período foi fruto de uma engenharia simbólica em que nada era exatamente espontâneo — e quase tudo passava por algum tipo de filtro.

Não se trata de afirmar que tudo estava controlado. Havia margens. Havia negociação. Produtores, diretores artísticos e músicos desenvolveram estratégias para criar dentro do regime — algumas de enfrentamento, outras de adaptação. Mas é necessário reconhecer que essas margens foram possíveis porque houve um pacto. A indústria cultural brasileira, ao invés de romper com a censura, aprendeu a conviver com ela. Era assim que o setor funcionava. As escolhas se davam dentro do que a estrutura institucional tornava viável. Havia margem para criar, desde que os limites fossem conhecidos e respeitados. E quem operava ali sabia disso.

Esse pacto teve resultados estéticos relevantes, mas também custos históricos. Vozes foram silenciadas, riscos foram evitados, dissensos foram contidos. O mercado foi reorganizado em torno da previsibilidade, e a crítica foi absorvida dentro de um jogo de distinções simbólicas. A censura não bloqueou a circulação da música brasileira — mas a redesenhou, moldando seus contornos possíveis.

Talvez o mais revelador seja o fato de que esse arranjo não desapareceu completamente com o fim da ditadura. O modelo informal de conciliação entre controle e criação, Estado e mercado, prestígio e viabilidade continuou operando em outras formas — inclusive nas democracias. Em diferentes contextos, outras censuras surgiram: mais discretas, menos ostensivas, mas igualmente eficazes. A lógica de incentivo, o veto simbólico, a filtragem estética e a domesticação do risco sobreviveram. O neoliberalismo, enquanto fase atual do capitalismo, mimetizou essa técnica: o controle agora é gerenciado via algoritmos, patrocínios, editais, métricas — e não mais por carimbos oficiais.

Esse texto, no entanto, não tem a pretensão de encerrar a análise. O que se quis foi compreender como, sob o nome de cultura, se organizou um sistema de fomento e vigilância. Como a música foi produzida sob regras que combinavam criação e contenção. E como a memória dessa produção ainda repercute na forma como compreendemos o que é possível dizer, gravar, escutar.

Esse foi mais um capítulo da história da nossa música — composto dentro de limites impostos por uma engrenagem que combinava mercado, Estado e controle ideológico. O que se ouviu foi o que pôde ser produzido sem atrito insustentável, o que passou pelas malhas da censura e do cálculo empresarial. A forma final de muitos discos não expressa apenas uma escolha estética, mas uma adaptação às condições de produção. A memória que carregamos desses anos é inseparável das estruturas que permitiram sua existência — e que moldaram, até hoje, a maneira como concebemos o que deve ou não ser apoiado, promovido, legitimado enquanto política cultural.

Fontes:

OLIVEIRA, Claudio Jorge Pacheco de. Quando disco era cultura: as gravadoras e a modernidade industrial no Brasil. 2023. Tese (Doutorado em História, Política e Bens Culturais) – Escola de Ciências Sociais, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2023.

MARQUES, Graziele Marcela Balieiro. Os donos da canção: um estudo sobre a relação das gravadoras com a ditadura militar brasileira, sob a ótica da censura (1966-1978). 2021. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

Tags

ABPD, capa, CBS, censura, EMI-Odeon, gravadoras brasileiras, gravadoras multinacionais, indústria fonográfica, Lei Disco é Cultura, nova MPB, Outras Canções, Philips/Polygram

Leia Também:

No final do século XIX, o italiano Giovanni Rossi fundou, em Palmeiras, uma comuna agrícola. Vislumbre de sua “utopia concreta”, durou dois anos. Mas, entre êxitos e desventuras, provou ser possível viver sem hierarquias, sem propriedade e sem dogmas